旧大社駅

きゅうたいしゃえき

国の重要文化財に指定されている美しい木造駅舎。歴史的な価値も高い内装や鉄道グッズは鉄道ファンのみならず一見の価値あり。

住所

出雲市大社町北荒木441-3

問い合わせ電話番号

0853-53-2885

営業時間

定休日

2026年4月中旬まで休館

旧大社駅保存修理工事 完了

令和7年12月をもって、重要文化財旧大社駅保存修理工事が完了しました。オープンは、令和8年4月中旬を予定しています。

※オープンに向けた準備中のため、駅舎内部への入場はできません(外観はご覧いただけます)。

※駅舎周辺は付帯施設工事等のため、立ち入り禁止エリアがあります。

※敷地内への車の進入はできません。駐車場も使用できません。

【旧大社駅VR】

保存修理に入る前の旧大社駅を360°カメラを使用して、高画質画像を撮影しました。

まるで旧大社駅の駅舎内にいるような3Dビュー、VR映像をぜひご覧ください。

出雲大社参拝の玄関口

1912年(明治45年)、西日本旅客鉄道(JR西日本)により出雲市今市町から大社町を結ぶ大社線が開通し、それに伴い開業したのが「大社駅」です。

出雲大社の表玄関口として参拝客など多くの人で賑わい、一時期は東京・大阪・名古屋から直通列車が運行されていたほどでした。

年間200万人以上が利用していた最盛期の昭和30年代。駅の前に観光バスがズラリと並んでいる。

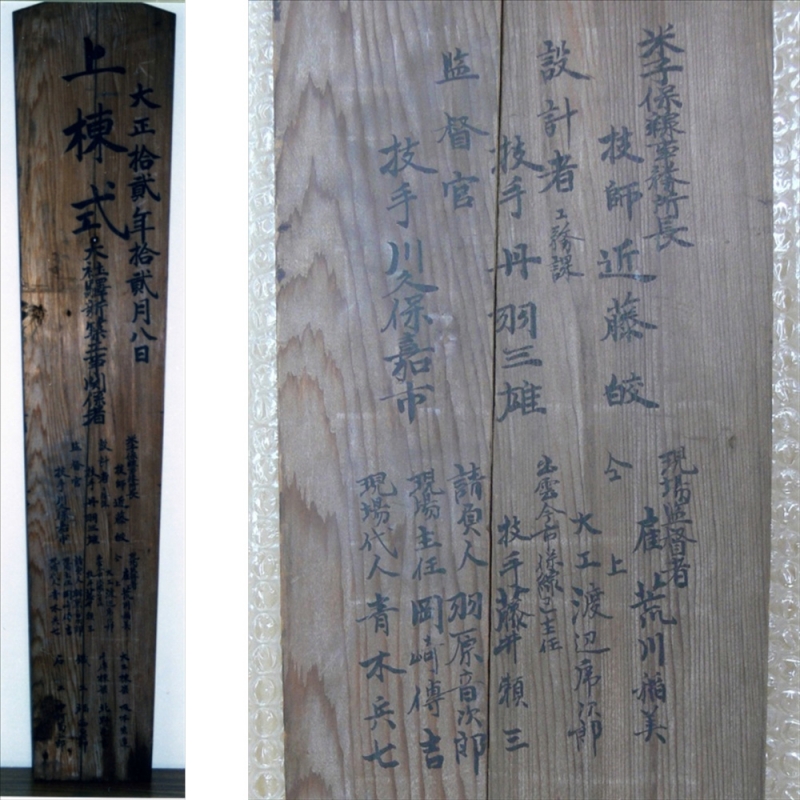

発見された棟札

2代目となる現在の駅舎は1924年(大正13年)に改築されたもので、441平方メートルの木造平屋建て。大社線廃止後、駅舎を調査した際に発見された上棟式の棟札から、設計したのは当時の神戸鉄道管理局の技手であった丹羽三雄氏であることが分かりました。

また建築にあたっては、当時の建築界の先駆者であり、同時期に出雲大社神苑の整備設計に携わっていた伊東忠太が助言をしたのではと言われています。

動輪マークの鬼瓦

色んな形の亀の瓦を探してみて

木造建築の駅舎は全国でも珍しく、黒い屋根瓦に漆喰の白壁という純和風のデザイン。1990年の大社線の廃止により駅舎も惜しまれつつ役割を終えましたが、豪壮な外観とその存在感は今なお健在です。

左右対称の社殿風な造りは出雲大社を意識しており、中央屋根部分の両端には鴟尾(しび)、屋根の合掌部分には懸魚(げぎょ)が取り付けられています。

また鉄道駅らしく動輪マーク入りの鬼瓦や、屋根の下(くだ)り棟の先端には様々な形をした亀の瓦も見られ、随所に遊び心を感じられます。

駅舎は1982年に「日本の建築200選」に選ばれ、2004年には国の重要文化財に、さらに2009年には近代化産業遺産にも指定されました。

当時のままの駅名標

駅舎内は和と洋が融合した大正ロマン

広々とした三等待合室。 画像奥は駅長事務室、 左奥には皇族等が休憩に使われた貴賓室がある

駅正面から入ったところはかつての「三等待合室」。高窓から差し込む光が駅舎内を明るく照らし、天井や壁に設えた和風のシャンデリアが和洋折衷の趣をつくり出しています。

柱のない広々とした待合室の中央には木製の「出札室(切符売り場)」がどっしりと据えられ、中に配置された机や黒電話、回転式の切符収納棚などが当時のまま残されています。

細部まで美しくデザインされた木製の出札室

出札室内には当時使用されていたものがそのままの形で保存されている

出札室を正面に右手奥のスペースは一・二等車の待合室と小荷物扱室、左手の部屋は事務室や皇室からの勅使などが使用した貴賓室にあたります。

当時の面影がいたるところに感じられ、駅舎が利用者で賑わっていた頃の様子を思い出して懐かしく感じる人も多いようです。

灯籠型の和風シャンデリア

事務室側から見た三等待合室。奥の部屋は向かって右側が一、二等待合室、左側が小荷物扱室

平成2年廃線当時の運賃表もそのまま

一等・二等待合室は展示室になっており、当時の鉄道用品などが並んでいる

鉄道用品は、現在JR出雲市駅に展示してあります

繁栄の時代を伝えるホームと線路

ホーム側に出ると、木製の改札口や当時の信号機、珍しい石製の改札口などを見ることができます。

1951〜1961年までの期間は東京からの直通急行列車「出雲」が運行され、その後も1980年代までは「大社」や「だいせん」といった急行列車や、参詣者用の臨時列車などが乗り入れてきていたため、ホームはかなり長く作られています。

最盛期には年間300本近い臨時列車がここを往来していたといい、ズラリと並んだ改札口からも、当時大社線がいかに隆盛であったかが分かります。

精算用の窓口

珍しい石製の改札口

二面三線の長いホームの下には今も線路が残されており、一番奥の線路には通称「デゴイチ」と呼ばれるSL、D51774号機が保存され、当時の光景を彷彿とさせてくれます。

明治45年の開業から廃駅になる平成2年まで、日本は目まぐるしく変化する激動の時代でした。

駅舎を眺めていると、それぞれの時代背景の中で、別れや再会、旅の思い出など、ここでたくさんの物語があったのだろうと想像を掻き立てられるようです。

利用者の減少により78年の歴史に幕を下ろした大社駅は今なおその姿を残し、歴史と思い出を語る貴重な財産として現在も多くの人が訪れています。

旧大社駅前から出雲大社まで続く道。ここから出雲大社の参道入り口までは徒歩20分程度。

最終日は多くの人が見守る中、C571号機「JR大社駅さよなら列車」が運転されました。

詳細

| 名称 | 旧大社駅 |

|---|---|

| 住所 | 出雲市大社町北荒木441-3 |

| 問い合わせ電話番号 | 0853-53-2885 |

| 定休日 | 2026年4月中旬まで休館 |

| 平均予算(お一人様) | 無料 |

| 交通アクセス | JR出雲市駅から「出雲大社・日御碕・宇竜」で「旧JR大社駅」下車、徒歩1分 JR出雲市駅から「大社線(南原経由)」で「ショッピングタウンエル」下車、徒歩3分 一畑電車「出雲大社前駅」下車、徒歩13分 出雲市駅から車で15分 |